��HOME�@������ȓX�@���e��̂������@�����@�H�@�����t������ ���m�����A���S�@�������̓��m���@�������̖����@

��Ղ�E��܂�E��̂��܂�

�����̌p�����������@KIMONO�@KEISYOUAN�@TSUGITANI

2016�N�i����28�N�j�_�`���Ԃ͒��� ���s2015schedule.pdf �ւ̃����N���� |

| 10��14���E15���@ |

| ��ʋK��P9280291.pdf �ւ̃����N 2015�N(����27�N�j�@���Ԃ͉F���� 14���i���{�j�A15���i�{�{�j�������A�ߔN�H�ȏH����Ő�D�̍Ղ���a�Ɍb�܂ꂽ�{�N���A���劎���l�ɋ��s����吨�̌����q�̒��ɊO������̂��q�l�����ɑ��������A���̉ؐC�ƍ��_���ɋ�����Ă����悤�Ń����_�t���̘A�Ăł����B�����ƕP�H��A�����ƌĂ�錩���Ȕ����Ɋ�������ꂽ���ł��傤�B |

| ���������_�� ���݂̔������j�����艮���̕��a�A�q�a�́A�����V�N�V���ɏC�z����܂����B���̒n�ɋ�B�̉F�������{��蕪��������i���傤�j���đn�J�i�������j���ꂽ�̂��A�V���V�N�i�V�U�R�j�Ɠ`�����Ă��܂��B  ���A���s�̐ΐ��������{�Ƃ��������������玺������ɂ����Đ[��������肪����A�������̑����̎傪�ΐ��������{�������悤�ŁA���̕�����i�ق����傤���j���u���������_�ЏH�G���Ձv�A�܂�u��܂�v�̂͂��܂�Ƃ����Ă��܂��B������Ƃ́A�u�߂炦��������������Ă��V���v�̂��Ƃŋ���W���P�T��������������̂��A����X���P�T���ɕύX�����ƕ����ɋL����Ă��܂��B ���A���s�̐ΐ��������{�Ƃ��������������玺������ɂ����Đ[��������肪����A�������̑����̎傪�ΐ��������{�������悤�ŁA���̕�����i�ق����傤���j���u���������_�ЏH�G���Ձv�A�܂�u��܂�v�̂͂��܂�Ƃ����Ă��܂��B������Ƃ́A�u�߂炦��������������Ă��V���v�̂��Ƃŋ���W���P�T��������������̂��A����X���P�T���ɕύX�����ƕ����ɋL����Ă��܂��B |

| ����25�N�i2013�N�j�P�H�s���l���̏��������_�ЏH�G���ՁA�ď�[��܂�v���́A�u��̂��Ղ�v ���{��10��14���͂��V�C�ŁA�Q���҂��R�̌����q�𖣗����܂����B �{�{��15���͌ߌ���J�V�̗\��ł����������ȍ~���r�V�\��ŁA�Վ����s�A������肨���R�L�������̐��ߐ_�����I������A�����ɂ͔��ƒn��͂̎������B���{�ł͓��R�����擪�ɖ؏�A�����A�Ȏ��A�F����A�����Ǝ��X�Ɏ����̉��䂪���؈�ࣁA�А��ǂ��{�����A����Ԕ��Ƃ̋{�����̐_���A�_�`���킹���n�܂邱��ɂ͍~�J�ł���������ł���R�̌����q�̊����œ��킢�܂����B ��́A���҂����˂̂������A�L���ցA�����ɂ͂����ɂ��̋�͗l�ɂ�������炸�����̊ϏO���A�҂��������̍����E���s�E�ؗ�E�낳�E���������`���s���ɑ傫�Ȋ����┏�芅�т��L��F����܂�����\�����܂������A����̎R�o��͏��f�Ŏ��l����܂����B���̎q���̍��ɑ䕗�̉e���ł��ꂽ�L�������艽�\�N�Ԃ�Ƃ̎��������悤�ł��B |

| 2014�N�͔��Ɖ��䂪�V�� |

|

���N�A10��1���Ɉ��S�F��̂��D��������r���Ɏ��� �Ղ蓖���A�g�ɕt���܂��B |

|

|

10���P���A�N�Ԃ̋������_�`��q�a�ւ̐_�� �u�_�`�Ձv���Â���A���̔N�͐_�`���V�����ꂽ�B |

|

|

�V�����ꂽ�R��̐_�`�A��������̊ہA���ɓ�̊ہA�E�ɎO�̊ہA�_�`�̐V���͒ɂ݂������Ȃ�ƁA�����ɂ͂��苌�F���葺�݂̂��S�����A����q�̃n�b�s�i���@�فj�Ɏ����������ɔw���ɊI���`�����B ���̂U�J���͑�C��������ԁi�N�ԁj�̔N�ɕ��� ���R���͎̒O�؏�̕ʏ����ɎГa���Ă��������ꂽ�����A�ΐw�����������H�ďG�g�ɍu�c�З̂��ΐ�т���킸���U�O�Ɍ��炳�ꂽ���A���c�����q�̐s�͂œ��n�ɍČ����ꂽ�ہA�������Ȃ������̔H�X�A�_���������R�ɈڏZ���A�_�ƂŐ������Ȃ���O�S�N�ԁA��ɂ͐_��ɂȂ肻�̖�ڂ��߂Ă������ɗR��������R���{���v�Ƃ��������̂������ƂȂ��Ă���B �{�{�A���̒n��̐l���擪�ɗ����Ĕ������̐_��p�ł����R�ւ́u�_���n��v�̍s���_���Ƃ��čs���Ă��܂��B |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�{�{�̉F���艮��{���̗E�p�B | |

|

�����̋{���A��O�͍Ȏ��A�O��̒����͒����Ɏ��Ƃ��W������������ɗR���A�{�a�A�q�a�������Ə������̒����[����Ă���B | |

|

�����Èł�_���ׁ̈A�Ɩ����@�x�̃e���e���c�L�Ƃ̋��ɋ킯�鏭�N�����A�� ����{�{���n�����܂� �B ���������Èł̍L�������Ŏ��q�����[���Ղ�̈��S���F�肵�܂��B |

|

�P�g�i�����ڂ��j�Ǝ��q���� �@�{�{�����́A�������ď������̢���{�̉��S�I�v�ɂ��I��Ă���A�e���e���c�L�����ۂ��~�߂邱�ƂȂ��ł��炵�Ȃ������グ����A�n�ʂɕ��蓊�����肵�Ė�q���S��𐴂߂܂������̎��̉̂́A�u��m���@�Z�[���@�}�}�@�\���@�G�b�T�m�T�J�@���[�I�@���[�I�@���[���@�V���E�Q���@�I���V�����@�i���W���m�[�@�q���E�^�����@�T�A�[�@�G�b�g���[�v�̂��I���Ɠ����ɉ����V���������グ�ɕ��蓊���܂��B�B�������ė��邽�߂��������ł͎��q�h�K�����q����ƌĂ�ł��܂����B |

|

�������̋V �_�`���Ԃ̑��͖{�{�����C���Őg�𐴂߂�_�������܂��B |

|

�O�傩�����Ԃɂ��{�ڂ�(������) �B |

|

�������_�`�R�䍇�킹�@��̊ہi��_�V�c�j�A��̊ہi�_���c�@�j�A�O�̊ہi������_�E�Ђ߂������݁j�B�@ ���̍s���͐_���c�@���O�؉����̋A�r�A���l���ŌR�D�ɕt�����S�C�i�i�����j���݂��ɎC�藎�Ƃ����̎��Ɉ��ނƓ`�����A�_�`���킹�����������_�ӂɊ����Ƃ����Ă���B |

|

�������̎V�~�ϗ��Ȃ͖��ȁA�L���̗����ł́A���R����A�F���艮��A���Ɖ���̂R����肪�����ŋ����̋ɂ݂ő唏��A���т������A�F���艮��A���R����A����͔��Ɖ���Ƃ����R�̕ʋ{�ւƓo��A�Ղ�͍ō����ƂȂ�܂��B �_����s�̉��R�A�����̎��q����i�h�K���̓e���e���c�L�j�A�_�`�A�Ƃ��ꂼ��̐_�����[��ꂩ��؏�̂��}���A����A��������c�c��ԂւƉ��X�Ƒ����A�I�I. �u���{�[.�����_�t���ƊO�l����B�̋����̐��������������畷��������A���{�̉�A�ؗ�A���؈�ࣁA�ҁA�E�C�A�e�C���Ïk���ꂱ���ɂ���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����Ǝv���Ղ�����N�ւƑ����܂��B |

|

�O��O�Ō������Ԃ��肠���O��̐_�` |

|

�Ȏ��A��A�ю��q�ɑ�ϏO���甏�芅�тŌ�����B |

|

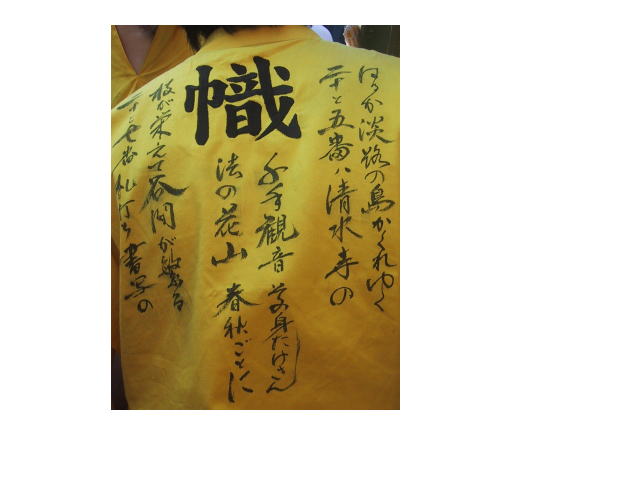

����̔w�ɏ����ꂽ�����̈�߁B ���ɂ́A�ɐ��Q��̓��������Ȃǂ�����܂��B |

|

�؏�N�ԋ{���� |

|

�{�{�̗[��ꎞ�A�؏�̂��}�����ՏI���߂��łǂ����₵�����B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@google�n�}

![]() �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�D�܂킵�ɘr��肪���������_�[���� |

�@�r���̊G�� |

�e��ʐ��ߖ@��A�сA�r���@�@�@���o���A����܂��B ���Ԃ��|����܂��̂ł����߂ɁB |

������ߑ� �㒅(��t�j ���@�d���グ�ꎮ �����a�m���n���i\35,000(�Ŕ����j�`�������i��\170.000(�Ŕ����j ��{�l�̑̌^�ɍ����Ă���肵�܂��B |

��HOME�@������ȓX�@���e��̂������@�����@�H�@�����t������ ���m�����A���S�@�������̓��m���@�������̖����@